創立於1973年的英國Rega是全球Hi-End音響業界極少數擁有完整產品線的品牌,而且可能是唯一在創辦人兼老闆Roy Gandy堅持下,始終站在「平價Hi-End陣營」者,這實在很不容易!怎麼說?原本類比訊源、數位訊源、擴大機與喇叭製品,就都有各自不同的技術要點,許多品牌光是專精其中一項都很不容易,但Rega除了面面俱到之外,還秉持著對超值好聲且平價Hi-End之宗旨,這就更難了——因為,這意味著Rega必須以更低的成本達到更高階的音樂重播表現,而且不能像許多超高價音響品牌般有海量的發燒元件運用;不過,很神奇地Rega做到了,同時創立50年以來都持續在這條道路上行進。

Rega是怎麼達成此「不可能的任務」呢?首先,Rega製品不會有華而不實的外觀,一切設計都只為「好聲」考量,因為機箱或音箱往往是許多Hi-End音響品牌耗費最多成本之處,Rega不會在這方面多所著墨,再加上Rega製品都有極長的生命週期、超過五年以上才改款是常態,比如本文主角之一Elicit MK5綜擴是系列第五代製品,其第一代是在1990年推出了,時隔34年才改款到第五代,算一算就知道平均是八、九年才改款一次。並且Rega製品的機箱幾乎都多系列並用,幾十年下來機箱製作的成本只會越來越低。其次,Rega對於新材料的開發與「對的設計」之堅持也是好聲之路的重要關鍵,像是此次AYA喇叭就是克服萬難、以璃纖維混合水泥製作音箱,來達成極低失真、音染與能量耗損。而Saturn MK3 CD唱盤也是早從2008年第一代製品開始就採用「上方掀蓋、頂部置片」(其實所有Rega的CD唱盤都是如此),Roy Gandy就是竭盡所能地從物理、電路等各方面炸實地投入,來達成Rega音響製品優異的音樂重播表現,當整套Rega製品一起使用時更是能夠相得益彰。

Rega AYA喇叭以璃纖維混合水泥製作音箱,達成極低失真、音染與能量耗損

上方左圖就是本次Rega系統器評的三位主角,包括後方Rega AYA落地式喇叭與前方的Saturn MK3 CD唱盤以及Elicit MK5綜擴,三者的參考售價分別為新台幣108,000元、125,000元及130,000元,三者合計為新台幣363,000元,在現在這個中高階電源線都已是如此價位的Hi-End音響業界,Rega這三件器材卻能組合成一套平價又好聲的Hi-End音響系統,實在超值。上方右圖我們特意將右側的Rega AYA喇叭轉成側面,讓各位可以清楚看到它並非一般方方正正音箱造型的喇叭。

從頂部觀察,也可以清楚看到AYA喇叭的音箱寬度是從前方往後方遞減的,再加上頂板與底板都是傾斜的圓弧,這使得AYA喇叭音箱的頂板與底板、左側板與右側板都互不平行,而前障板與背板的寬度差異也極大,再者前障板與構成背板的音箱厚度也不相同,如此能夠讓AYA喇叭內部的音箱共鳴降至最低的程度。

來看看Rega AYA喇叭的底座,前障板下緣連結著向外張的金屬腳座,而背板下緣則有另一根厚金屬板向下延伸,如此讓AYA喇叭能有穩固的「三點接地」,且使其前障板能以極小的角度略向後仰。

Rega AYA音箱是低音反射式設計,低音反射管開口在前障板下緣。由於音箱深度僅有215mm,位於下方的低音反射管長度很短,一般其他品牌製品遇到類似狀況會將低音反射管設計成L形,但Rega AYA並未如此設計,而是在音箱內設置了一塊名為「聲學濾波器」(Acoustic Filter)的隔板。利用梳子狀結構來控制低頻頻域及能量之導出,並且透過對「梳子」的間隔與密度設計,來達成對AYA喇叭最佳的聲音表現控制。

◀ Rega AYA所使用的單體都是Rega自家設計製作,廠方沒有公布其頻率響應規格,但根據國外專業音響媒體之量測,在居家視聽空間環境裡,體積不大的Rega AYA喇叭低頻延伸可以很保滿地到35Hz左右,低頻量感紮實且層次優異又有極快之速度反應。上圖所見到的是、位於AYA音箱前障板上半部的Rega ZRR高音一支、以及Rega 5 吋MX-125中低音一支。

▶ 前障板下方有Rega 7吋RR 7.8吋低音一支,在其中央有一個突起的相位錐,這是比較少見的設計。此外三單體三音路架構的Rega AYA是2.5 音路設計,這表示中音單體是自然向下延伸的,並沒有經過分音器分頻網路截斷其低頻延伸,如此作法能夠有更好的中低頻量感以及中頻與低頻之銜接。當然,前提是要中音單體與低音單體能夠銜接妥當,以Rega擁有單體設計自製能力與豐富經驗來說,自然不成問題。

Rega Elicit MK5綜合擴大機有極堅實之機箱與極強悍之驅動能力

從外觀來看,很容易就可發現Saturn MK3 CD唱盤與Elicit MK5綜合擴大機是成套的設計,因為兩者的機箱外型與尺寸是完全相同的。前面也說過Rega透過使用一致性的機箱設計來大幅降低成本回饋愛用者,Saturn MK3 CD唱盤與Elicit MK5綜擴搭在一起就是如此協調且有很高之辨識度。此外,兩者的遙控器是完全相同且整合了兩者的功能,顯然Rega廠方強烈建議用家將Saturn MK3 CD唱盤與Elicit MK5綜合擴大機搭成一套,如此不僅外型與聲音最為合拍,操作使用也只需要一支遙控器就可搞定。

從疊在一起的兩機前面觀察,更可以看出整體設計之一致性,包括前面板所使用的按鍵都相同,資訊顯示也都安排在前面板中央區域。由於Saturn MK3 CD唱盤是「上方掀蓋、頂部置片」設計,所以雙機疊放的時候它一定要擺放在Elicit MK5綜合擴大機上面。其實從兩者的重量來看也是如此,Saturn MK3 CD唱盤重達9.7公斤,已經幾乎是一般CD唱盤的兩倍重量,而Elicit MK5綜合擴大機更是重達14公斤,比他廠大出力後級擴大機都還重!為何這兩部Rega製品都這麼有「份量」,請看以下的解說。

Rega對Saturn MK3 CD唱盤與Elicit MK5綜擴的抑震也相當重視,在厚重的機箱底板四腳各有一個重量級複合腳墊,可以發揮極佳的抑震效果。

來看看Elicit MK5綜合擴大機的背板,左半部是各式輸入與輸出端子,右半部有一對喇叭端子與電源線插孔。知道為何Elicit MK5綜合擴大機竟然重達14公斤嗎?其頂板與底板都比一般音響製品厚,但這並不是主因,各位有看到頂板左右兩側有一段超過兩公分的寬度嗎?一般較平價音響器材機箱都只有不厚的側板,但Elicit MK5綜擴左右兩側卻是實心的「散熱金屬塊」,光是機箱左右這兩根散熱金屬塊的重量就相當驚人。

Elicit MK5綜擴背板最左側有五組RCA類比輸入,非常重視黑膠唱片播放的Rega將PHONO黑膠唱頭放大設置在第一組,接著是四組高電平類比輸入。再來是連接錄放音座輸入與輸出、後級電路輸入與前級音訊輸出,換句話說本機也可作為後級或前級擴大機使用。更特別的是,Rega Elicit MK5綜擴在背板中央還有光纖及同軸數位輸入各一組,可連接數位音樂訊源解碼播放。

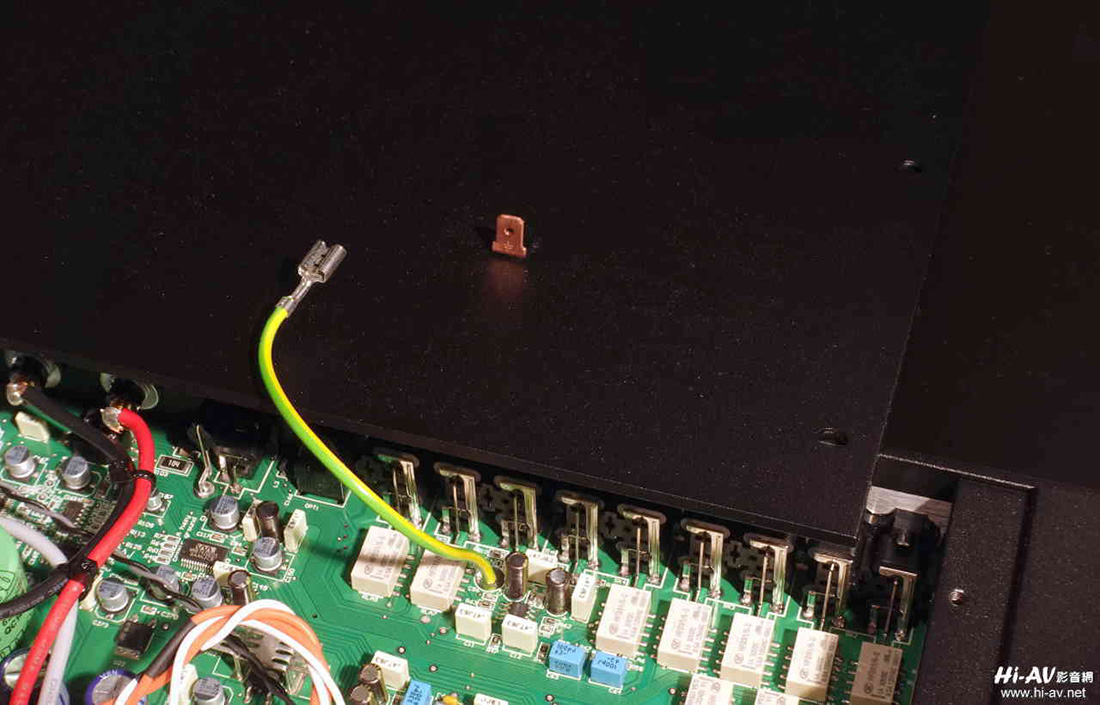

將頂板卸下後,從這個角度可以清楚看到Elicit MK5綜擴的頂板厚度驚人(超過1mm)。不過更讓人吃驚的是,頂板內側竟然接有一個金屬插鞘,它與本機內部電路板有一條粗電線連接著,這是做什麼用的呢?答案是連接著電路板的接地點,如此作法可讓頂板與機箱對本機內部的電路包圍屏蔽、降低外界電磁雜訊之干擾,在其他品牌音響製品很少見到。

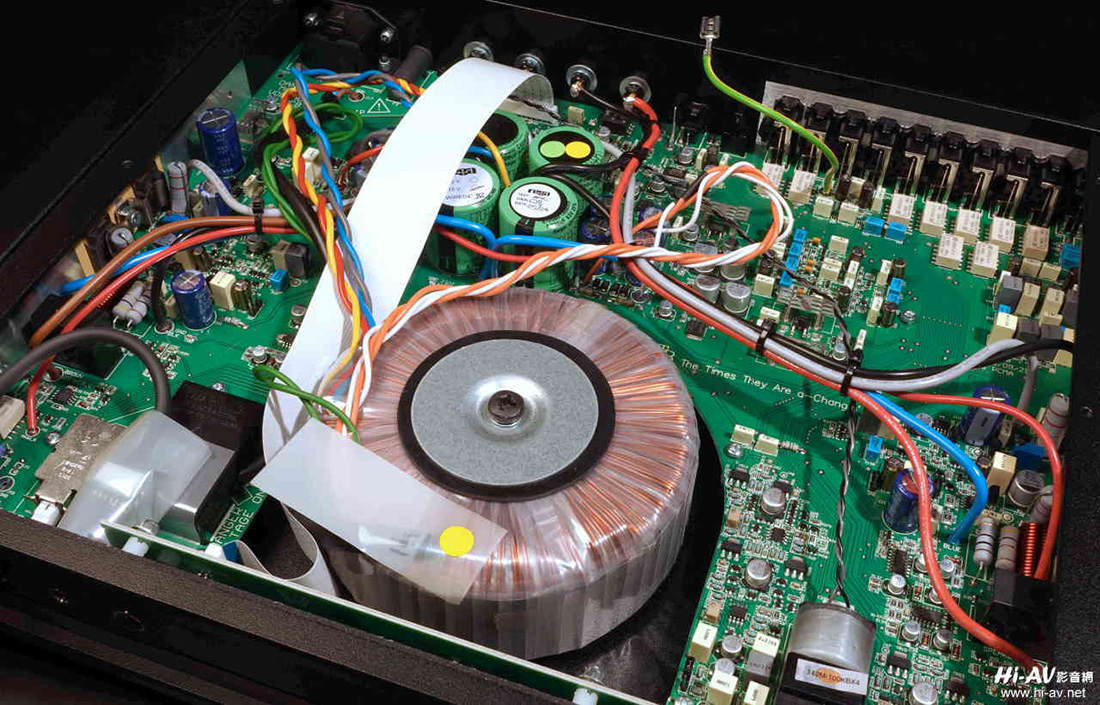

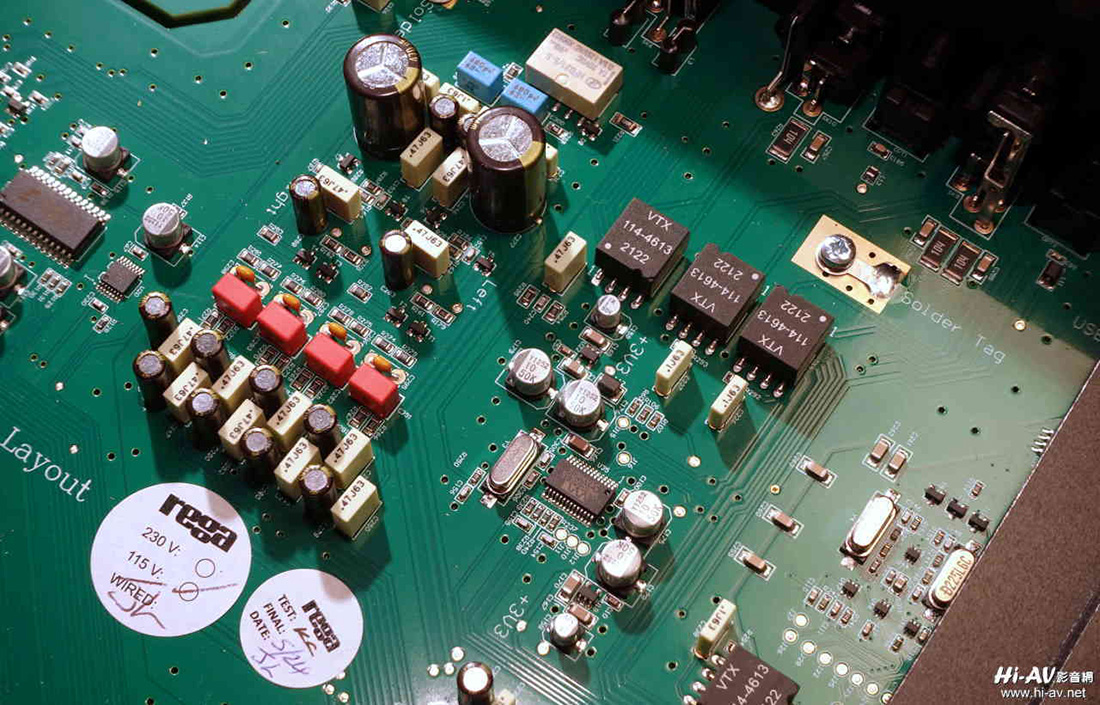

移去頂蓋之後,就可以看到Elicit MK5綜擴內部的模樣,除了環形電源變壓器以外,所有電路元件都在一大塊電路板上,右下角可以看到可由電動馬達帶動的音量控制可變電阻,藉由金屬連桿與前面板右側的音量旋鈕相連。

從這個角度觀察,可以看到Elicit MK5綜擴的環形電源變壓器體型非常巨大,電源變壓器後方是前級放大電路,左右聲道的後級放大電路安排在機箱左右兩側(有很多條粗電線連接處)。

電源濾波電容頂部的綠色與黃色圓形貼紙可不是貼好玩的,那是檢驗與品管的標示,在電源濾波電容上也有組裝測試人員的簽名以示負責。

右聲道的後級放大電路,前面說過本機沒有散熱片外露,因為功率晶體就直接鎖在機箱側面厚度超過兩公分的整根鋁塊散熱,難怪本機重量驚人。

仔細觀察本機的前級放大電路,可以看到三個像是翅膀張開的金屬片,其作用是為底下所連結的電源穩壓晶體散熱,Rega很重視產品內部電路工作之穩定,在其他品牌擴大機內部很少看到類似之設計。

Rega Saturn MK3 CD唱盤堅守「上方掀蓋、頂部置片」設計且增添數位類比轉換器機能

Rega Saturn MK3這部CD唱盤和一般抽屜式或吸入式的設計很不一樣,它是Rega一貫的「上方掀蓋、頂部置片」設計。Roy Gandy認為有會振動的元件必定會影響音樂重播品質,所以採用手動上掀式置片設計,如此才能提供快速轉動(每分鐘500至200轉)音樂CD一個穩固的雷射信號讀取基座。而且,掀起上蓋、放入CD、放下掀蓋、播放音樂的過程,也更接近播放黑膠唱片的儀式感。

Rega Saturn MK3 CD唱盤並沒有使用很容易忘記放上的「CD鎮」,而是在轉軸周邊有三個突出的小鋼珠,可以將音樂CD牢牢夾住。

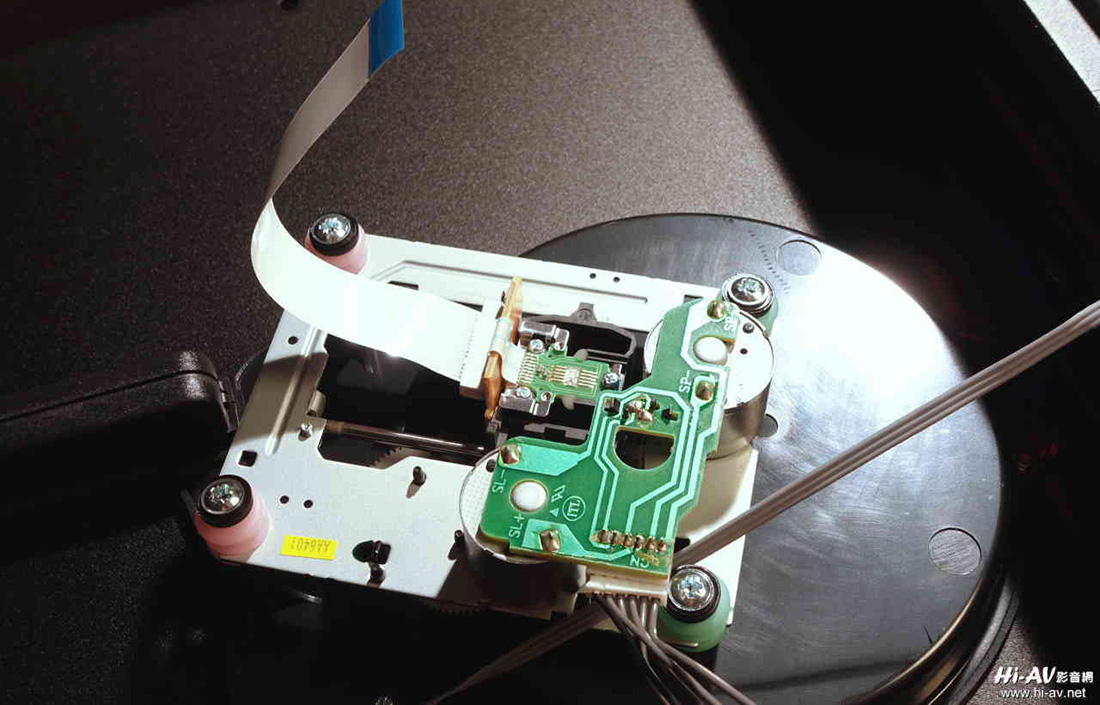

拆開Saturn MK3 CD唱盤之後,可以看到其雷射光讀取模組就牢牢地固定在頂蓋下方,與重達9.7公斤的機身結合為一體。

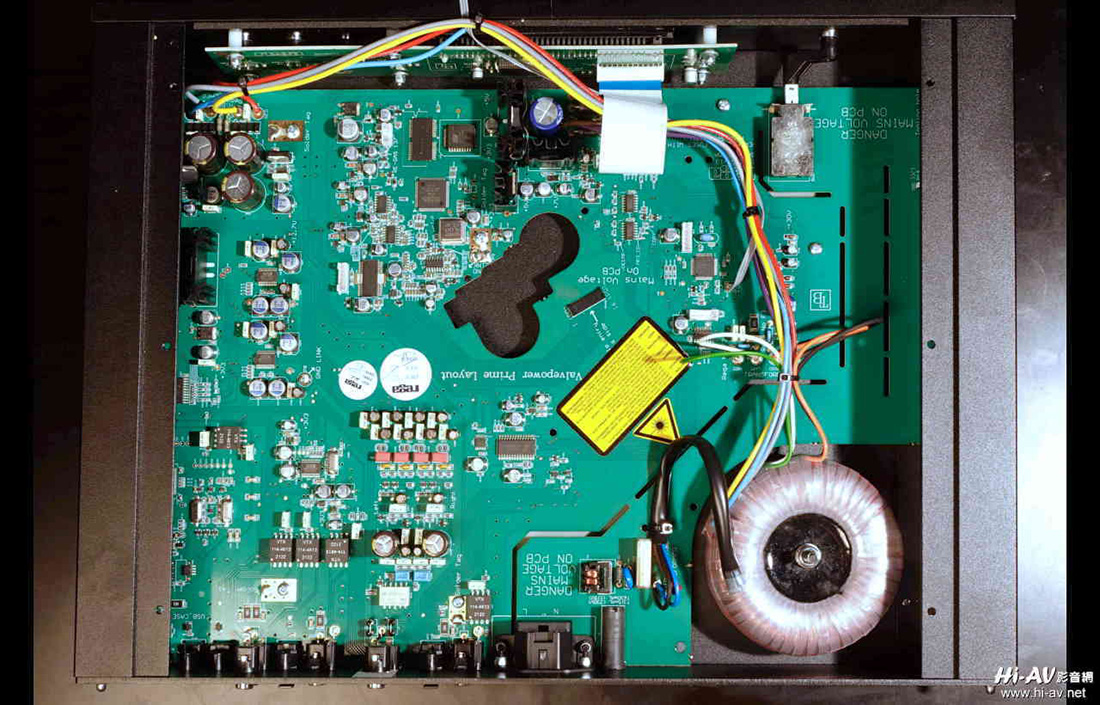

移去上蓋之後,可以見到Saturn MK3 CD唱盤內部的模樣,同樣是將所有電路整合在一大片電路板上,也有供電量充沛的環形電源變壓器配置。

主電路板靠近前方中央的音樂CD雷射讀取之控制電路,其位置就在雷射讀取機構之下方。

Saturn MK3 CD唱盤內部電路的核心區域,照片右側是其數位類比轉換核心,採用著名的Wolfson DAC數位類比轉換晶片;照片左上區域是本機的左右聲道類比輸出電路。當然,也可以看到左下兩張白色貼紙有組裝人員與檢測人員的簽名。

(Rega這套AYA喇叭、Elicit MK5綜擴與Saturn MK3 CD唱盤之評測在本站25.2(11.2.14)聲道家庭劇院參考視聽室進行。此空間寬約4.6米、深度約7.3米、高度約2.4米(面積約10坪),所搭配使用的都是本站參考器材,更多相關器材與喇叭系統配置可點擊這裡查閱參考。)

反應敏捷、活生傳神、厚度紮實、動態龐大的音樂演繹

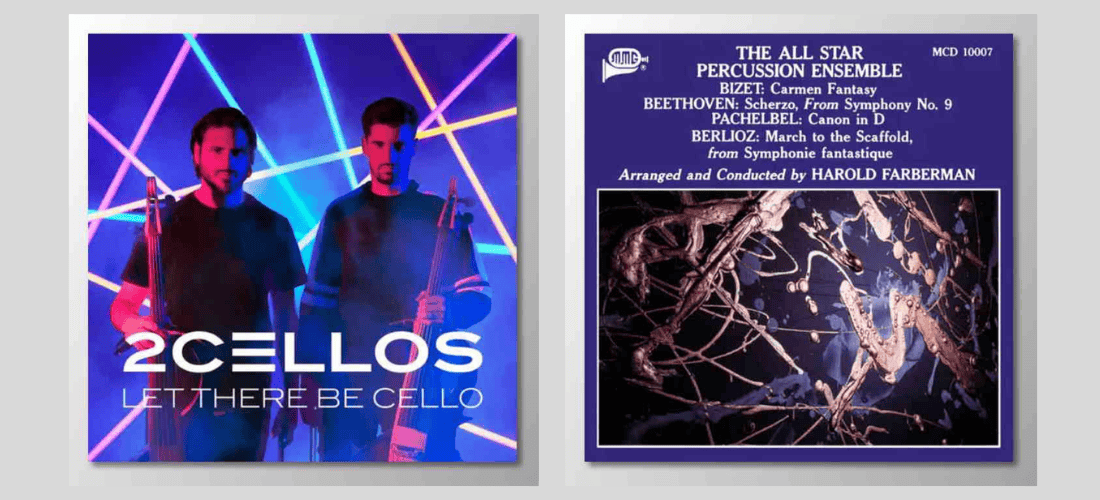

以前就曾多次聽過Rega的CD唱盤與綜擴,這一整套Rega還是印象中的溫暖厚實,但中低頻反應速度與低頻量感卻是出乎意料,這除了是Elicit MK5綜擴的特性及推力之外,AYA喇叭特殊的玻璃纖維混合水泥音箱也有關係。以「2 Cellos」樂團的這張《Let There be Cello》來說,裡面所收錄的以西洋流行歌曲改編為主,雖然也有輕柔拉奏與輕撥琴弦的曲目,但更多的是兩把大提琴奮力嘶吼的場面,在Elicit MK5綜擴驅動下的AYA喇叭發出超越其體型印象的龐大能量,不僅毫不聲嘶力竭,也沒有多餘的喇叭箱聲,而是很紮實地將兩把大提琴自身渾厚的音箱共鳴形體呈現出來。另一方面,整張專輯雖以兩把大提琴主奏為主,許多曲目是有管弦樂團甚至爵士套鼓伴奏的,整套Rega所傳達的除了厚實的音色,還有快速擦弦時綿密又敏捷的俐落的衝擊,極高透明度讓音樂演奏的臨場感如在眼前,以其平價之定位而言實在很不簡單。

除了反應速度快之外,中高頻的堅實感與龐大的動態也是這套Rega值得關注的突出之處。以這張發燒音響迷幾乎人手一張的打擊樂名盤來說,不僅大鼓搥擊的低頻紮實飽滿,中高頻打擊樂器的敲擊質感也同樣厚實、極高頻延伸空間感描繪豐富,這除了是Saturn MK3 CD唱盤的DAC解析細膩、Elicit MK5綜擴的推力綿密之外,AYA喇叭的璃纖維混合水泥音箱有極低之共鳴(也是失真及音染與能量耗損)亦是重要關鍵。這張專輯第一首是Bizet的《Carmen Fantasy》,長達20分鐘的組曲有各式各樣的打擊樂器登場,快慢交錯與強弱起伏非常豐富精彩,這套Rega在輕聲樂段有著綿延不絕的細膩描繪,三角鐵等高頻碰觸樂音如同銀鈴般晶瑩響亮,而同一時間大鼓等低頻敲擊能量又能猛爆地竄出,動靜皆宜、文武雙全的表現讓人驚喜。又如第四首白遼士《幻想交響曲》的「斷頭臺行進」樂段,有著定音鼓的低頻節拍襯底,管鐘等中高頻敲擊以綿密的姿態交錯,勾勒出一個十分具體的舞台,顯然AYA極窄面板與圓弧流線音箱發揮了對音場描繪負面影響極低之作用。

說到音場與空間感,現場演出錄音之重播自然是最佳的評估方向,尤其像是日本爵士女歌手綾戶智繪這張集結她在日本東京都六本木STB139(可容納250名客席)、札幌音樂廳、NHK會館、東京國際廣場、大阪城音樂廳等許多大小不同地點所錄製的現場演唱精選集,不同的空間大小、不同的環境吸音反射條件、不同年份與不同錄音師之錄製,之間的差異在這套Rega重播時都可在第一時間輕易趕知。甚至同樣是綾戶智繪的鋼琴彈奏,不同場地使用不同鋼琴也能清楚分辨,以上都說明了Rega雖以平價為職志但精準傳真之音樂重播亦是其宗旨。例如其中的《Yozora No Mukou》(夜空的彼岸)是特別純粹抒情的曲目,就只有綾戶智繪的鋼琴自彈自唱,透過Rega這套系統能將她每一聲觸鍵、每一句歌詞的情感鮮明描繪,讓人與滿場觀眾一起沉浸於優美的旋律及現場氛圍之中,直到結束才隨著現場觀眾如雷的掌聲如夢初醒。專輯內亦不乏有薩克斯風、貝斯與爵士套鼓伴奏的曲目,綾戶智繪厚實的嗓音充滿能量,則讓人有在爵士酒吧餐廳近距離聆賞的投入感受。

由以上的描述,各位應該已經發現這套Rega雖屬「平價Hi-End等級」,但是對各種類型音樂都能有極佳之演繹,當然編制更繁複、內容更複雜的管弦樂團演出也難不倒它。這張《John Williams in Tokyo》是John Williams近幾年接連與維也納愛樂、柏林愛樂等知名樂團合作之後,於2024年最新推出、也是他暌違30年之後重返日本指揮齋藤紀念管弦樂團的最新錄音。音樂會的曲目內容顯然是針對日本聽眾熟悉度而挑選,除了開場的《超人》、前段的《辛德勒的名單》與中後段出現的《法櫃奇兵》之外,都以《哈利波特》系列與《星際大戰》系列為主,其中有不少都曾經在與維也納愛樂或柏林愛樂的合作演出過,東京都Suntory Hall音樂廳在弦樂與銅管的光澤度表現上,顯然不及維也納愛樂廳或柏林愛樂廳那麼華麗,在播放後兩者錄音比較的時候,這套Rega可以將各音樂廳(以及樂團所使用樂器)的音色差異清楚傳達。雖然《John Williams in Tokyo》的錄音聽起來較暗,但此套系統Rega三件製品依然將John Williams指揮自己經典電影配樂的精彩完全傳達,並且厚實飽滿之程度還真不容易相信是來自AYA這麼小巧的喇叭,同時還只是以Elicit MK5綜合擴大機推動而已,「平價Hi-End標竿」是最佳的寫照且絕對當之無愧!

-------------

Rega AYA喇叭主要性能規格

Rega Elicit MK5主要性能規格

Rega Saturn MK3主要性能規格